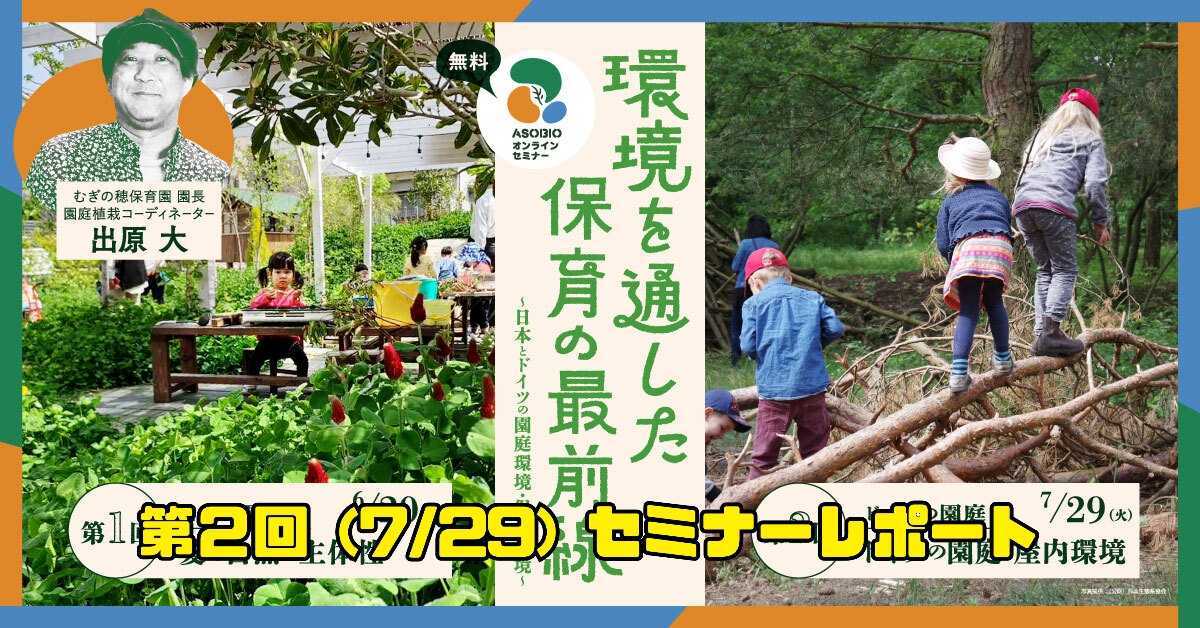

ASOBIO園庭セミナーレポート 『ドイツの園庭・屋内環境』

7月29日に開催したASOBIO園庭セミナー「環境を通した保育の最前線『ドイツの園庭・屋内環境』」のセミナー動画の見逃し配信(アーカイブ)や、質問と回答をご紹介します。

セミナーの開催概要はこちらです。

セミナー動画(アーカイブ:90分)

アンケート回答いただいた方に、登壇者資料と、ドイツの園の屋内外環境の写真データをプレゼントします。アンケート回答はこちらからお願いします。

セミナー中にいただいた質問と回答

Q:安全面についてのお話がありましたが、①日本の遊具の定義、②ヨーロッパの遊具の定義、③遊具ではない遊び場の定義。について貴社の考え方について教えてほしいです。(お名前不明)

A:安全面に関して、日本とヨーロッパそれぞれに規準はあり、業界団体や、企業が安全規準を定義しています。日本は、公園遊具の規準は安全面を厳格に定義しているのに対し、園庭の遊具は監督者として先生が配置されている事を前提に、定義されている場合が多いです。遊具ではない場所は、自然環境の事かと思います。当社では研修形式で、リスクの考え方を園毎に定義しています。園の価値観によって、同じ事象でもリスク(経験すべき危険)とハザード(予期せぬ危険、改善する必要がある)が異なる場合があります。

Q:ダスト舗装の園庭で雨量が多い時、川のような流れが出来ます。表面の砂利などが流れ出ないようにする良い方法がございましたら教えて頂けると幸いです。(むさしの森保育園 田畑先生)

A:川のようになる部分を植栽地にして、下に浸透層を設けることで雨水の流れがやわらぎ、砂利の流出が改善されることもあります。ただし、現地の状況によって適した方法は異なりますので、現地確認も可能なのでお問い合わせください。

Q:ドイツに行ってみて、これは早速やってみたい!と思ったものをお教えてください。(すくすく未来 ますだ先生)

A(大護さとやま認定こども園 西山先生):生き物との共存が体験できる場を増やしたいです。

A(千草こども園 平岩先生):安全(こどに必要な経験)に関して、しっかり保護者と向き合い相互理解するところから始めたいと思います。

Q:他の事例の画像もあれば、ぜひご紹介ください!(お名前不明)

A:アンケートに回答頂ければ、ドイツで撮影した屋内環境、屋外環境の写真100枚程度をプレゼントします。

Q:園庭が小さく簡単なベランダほどの大きさしかないのですがそれでも設置できる案はありますでしょうか?散歩車が横に2台分くらいの幅で縦長です。(きゃんばす流山おおたかの森保育園さん)

A:ベランダほどの小さな園庭でも、自然素材を使った遊びや植栽スペースなど工夫次第で十分に自然を感じられる空間づくりが可能です。限られたスペース向けのご提案もできますので、ぜひお気軽にご相談ください。

Q:ドイツでバグホテルを子どもたちとする時にはどういう話し合いをするのかが気になりました。子どもたちにバグホテルをどういう風に説明するのでしょうか?(きのこ保育園 園長 今田先生)

A:ドイツでは、自然生態系の保全の取り組みの中で、特に昆虫の保全が社会テーマになっています。セミナーでご紹介した通り、スーパーで手軽にバグハウスが購入できます。よって、こどもの興味関心がわくように、先生が環境設定の中で積極的にバグハウスを設置しているケースが多いです。

Q:ドイツでは、むしろ「飼育している」という生き物はいるのでしょうか?ふと、気になりました。(azusa iga 先生)

A:ドイツでも一時的に飼育をするケースもあります。ただし、目的がはっきりしています。ある園でオタマジャクシを飼育していました。目的はカエルに成長する(変態する)様子を観察するためです。よって、観察が終えたら元の場所に還します。命が終えるまで、生涯飼育するケースは少ないと思います。

Q:当園はオオスズメバチ、青大将やいろんな虫が生息しております。幼児が蜂に刺されたら人命を介するので処理しておりますが、理事長は蜂など虫などを殺すなと言っています、ドイツではどうしていますか?(風の森狭山台みどり幼稚園 さん)

A:ドイツでは昆虫保護法があり、虫などを殺すことよりも共存することを国として取り組んでいます。殺虫剤の販売などもこれから減ると言われています。ツアー滞在中も蚊と出くわすこともありましたが、たたかないように注意を払いました。ただし、人命に関わる事項であれば、話し合っての対処も必要かと思います。日常の園庭内の点検などで、危険生物の住処となりやすい所のケアも効果的です。

Q:雨水がたまっている箇所にボウフラがわきます。対処法があれば教えていただきたいです。(天王つなぐこども園 さん)

A:ボウフラ対策としては、水をためない・流す・浸透させるなどが基本となります。植栽地に傾斜や砕石層をつくって水が抜けるようにしたり、浅い水たまりは小石や植物で分散させることで発生を抑えることができます。また、雨水がたまる場所をあえて、水のビオトープにする事もできます。ビオトープにして、メダカ等の生き物を飼育すれば、ボウフラを餌として食べてくれます。

Q:幼児クラスでカブトムシを飼育しているのですが保護者より子どもが触って死んでしまったらどうするのか、しっかり知識があっての飼育なのか、人工の蛹室をなぜ付けないのか等の意見が多く来ました、子どもたちと見守りたい旨を伝えますがどうすれば納得のいく答えをかえせますか?(きゃんばす流山おおたかの森保育園 さん)

A:カブトムシやクワガタの飼育は流行っているので、飼育に詳しい保護者さんがいるのだと思います。飼育の方法は様々なので、特別な正解はありません。それより、園での飼育の目的をはっきりさせて、保護者さんに共有する事が大切です。「こどもが触れてみる体験をする中で、生き物に興味を持ってほしい」「観察を通じて、成長の様子を学んでほしい」等、様々な目的があるはずです。保護者さんは、1匹でも多くの成虫になる事を理想としている(目的)のかもしれませんが、園としては別の目的もある事を理解してもらう必要があります。自然は一定のリスクがあります。保護者との信頼関係は特に大切です。

また、こういったプロセス(体験や経験から得られた育ち)をドキュメンテーション等で共有する事も有効です。先生や保護者がドキュメンテーションを通してこどもの育ちを語り合い、共感する事が大切です。