こども園・幼稚園・保育園の『理想の園庭デザイン』

こども主体の保育が全国に広がる中で、園庭環境に自然や生態系を取り入れる取り組みが注目されています。自然は、遠くの山や海といった特別な場所だけでなく、私たちのすぐ身近に存在し、日々の暮らしの中で私たちと深くつながっています。持続可能な社会の実現が求められる現代において、子どもたちが自然を身近なものとして直接触れ、楽しむ体験はかけがえのないものです。日々の活動の舞台となる園庭は、その体験を豊かに育むための最高の環境と言えるでしょう。

この記事では、こども園・幼稚園・保育所が目指すべき「理想の園庭デザイン」とはどのようなものか、そしてそれをどのように実現していくかについて、多角的な視点からご紹介します。

1. 園庭の歴史と現代における重要性

1-1. 幼児教育の原点に見る園庭の価値

「幼稚園(キンダーガーデン)」という言葉は、ドイツの教育学者フレーベルが作ったもので、「ガーデン(庭)」という言葉が示す通り、フレーベルは自然の中での教育の重要性を唱えました。園庭は、子どもが多様な機能を果たす場であるべきだと考えられていたのです。 日本の幼児教育の父と呼ばれる倉橋惣三もこの思想を受け継ぎ、「遊園は幼稚園の設備の中で最も充分なる条件を完備しうる場、最も良き保育の場は『広き遊園』である」と述べています。彼は、学校の運動場が休憩や特定の教科の場であるのに対し、幼稚園の園庭は「全部の教育を行うことのできる場」であると指摘しました。また、単に鑑賞する庭園との混同も避けるべきだとしました。

かつて、日本の子どもたちは遊びを通して、あるいは近隣の自然との関わりを通して育つことが当たり前でした。しかし、特に戦後、幼児教育施設が普及し、一斉画一型の教育スタイルが広がる中で、園庭が学校の校庭のように運動場化していく実態が見られました。戦後80年近く経った今でもグラウンド型の園庭は多く見られますが、近年、日本中の多くの園で園庭を見直そうという動きが活発になっています。

1-2. 持続可能な社会を育む「環境のための教育」

現代の世界は、気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、分断や差別など、さまざまな社会的な課題を抱えています。こうした中で、「持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)」が世界的に推進されています。ESDとは、これらの課題を自分たちの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組むことで、持続可能な社会の実現を目指す教育活動です。 ESDは国連が提唱し、ユネスコが主導して世界中で推進されており、持続可能な開発目標(SDGs)の教育目標にも位置づけられています。

幼児期の自然との日常的な触れ合いは、持続可能性への「気づき」の第一歩となります。昆虫、植物、天候の変化などの小さな経験を通して「自然は人間の生活と関わっている」ことを実感し、サステナビリティの基盤となる価値観の芽生えを促します。 園庭に自然を取り入れることは、「環境による教育(子どもが主体的に対象と関わることができる環境をつくること)」だけでなく、これからの幼児教育・保育において重要な「環境のための教育」の視点をもたらします。生態系に親しみ、自然の主体性を大切にする保育環境は、「子どものため」であると同時に「(持続可能な)社会のため」でもあります。

1-3. 要領・指針の観点

「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の中での自然環境に関する内容を紹介します。

| 幼稚園教育要領 | 「身近な自然に親しみ、生命の尊さや自然の不思議さなどに気付き、豊かな感性を育てることができるようにすることが大切である。」(第2章 第2 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿) |

| 幼稚園施設整備指針 第4章「園庭計画」 | 「幼児の自然体験を豊かにするため、防災性、防犯性など安全性の確保に十分留意しつつ、現存する森、樹木、池等や自然の傾斜、段差等を有効に活用するように各施設部分を計画し、設計することが望ましい。」 |

| 保育所保育指針 | 「自然に触れる中で、様々な発見をし、豊かな感性や探究心を育み、命の大切さに気付いていくことができるようにする。」(第2章 保育の内容「環境」) |

| 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 | 「自然との関わり・生命尊重」 こどもが身近な動植物や自然の現象に触れ、そこにある「ふしぎ」「美しさ」「変化」に気づく中で、自然への親しみや畏敬の気持ちをもち、生命の大切さに気づき、思いやる心を育てること。 |

2. 理想の園庭が育む、子どもたちの「いきる力」

2-1. 「子ども主体」から「共主体」へ

幼児教育業界では「子ども主体の保育」が大きなテーマとなっています。ここで「子ども主体」とは、子どもの「積極性・能動性」ではなく、「行為主体」を意味する”agency”の原点である、子どもの人権や権利が尊重されることを意味します。子どもたちの主体的なありようは、「育てるもの」以前に「尊重されるもの」であるべきだと考えられます。 さらに”agency”は「よりよい未来の創造に向けた変革を起こす力」であり、21世紀の子どもたちに求められる力です。その育ちは乳幼児期から始まっています。

私たちは「共主体(co-agency)」という考え方を大切にしています。これは、子どもだけが主体なのではありません。保育者、保護者、地域の大人たちも学びのプロセスに主体的に関わり、協働的な関わりの中で豊かな学びが生成されることを意味します。これに加えて、自然も主体として捉える視点も必要であると考えています。周囲の身近な自然に親しみを持つことは、子どもの育ちにとって非常に大切であり、同時に環境のための教育の場も生まれます。

2-2. 自然がもたらす具体的な効果

自然豊かな園庭は、子どもたちの成長に以下のような具体的な効果をもたらします。

- 自発的な遊びが生まれる: 固定遊具とは異なり、木、土、水、草花といった自然素材は使い方が決まっておらず、子ども自身が使い方を考え、遊びを創造する余地(可塑性)があります。これにより、子どもたちは「やりたい!」という好奇心を抱き、高い場所への挑戦など、自らの発達段階に合わせたリスクに挑むことができます。

- 試行錯誤や協働的な活動につながる: 例えば、泥だんご作りや水の流れを変える遊びは、観察、試行錯誤、対話を伴い、探究心や協調性が育まれます。

- 季節や天候、生命への気づきにつながる:季節の変化(落ち葉、昆虫、草花の変化)や天候の変化(雨や雪や雷)などを通して、自然のサイクル(循環)に主体的に気づく(共主体)経験が得られます。季節の移り変わりや命の多様性に触れて驚き、心が動かされる「センス・オブ・ワンダー」を幼少期に感じることが、子どもたちの育ちにはとても重要です。

- 環境に対する責任と行動力の芽生え:自然環境の中で遊ぶ中で、「水の使い方を考える」「ゴミを拾う」などの行動や「生き物や植物の生死」が自然と生まれます。このような実践が、環境に対する責任意識と主体的な行動につながります。

- 対話・協働的な学び: 自然や水や土を使った遊びは、子ども同士の対話や協力を生み出し、社会性を育みます。これは、持続可能な社会の担い手として求められる「共創的な学び」の基礎をつくります。

3. 理想の園庭を作るための視点の整理

3-1. 園庭を見つめる3つの視点

園庭を考える上で、特に以下の3つの視点が重要です。

- 多様に身体を動かす遊び場や拠点としての機能:広々としたスペースだけでなく、地形の変化や高低差を設けることで、子どもたちは全身を使って多様な動きを経験できます。

- 多様な遊びや暮らしが生み出される場や拠点としての機能:子どもたちが自ら遊びを生み出し、発見や創造を繰り返せるような、柔軟な環境が求められます。

- 自然との関わりを持つ場や拠点としての機能: これからの園庭づくりで特に注目したいのがこの視点です。身近な自然に触れることで、子どもたちの好奇心、探究心、科学する心が育まれます。

3-2. 倉橋惣三が提唱した理想の園庭の条件

日本の幼児教育の先駆者である倉橋惣三は、理想の園庭として以下の3つの条件を挙げています。

- なるべく広く、多様な地形の変化を含むこと:特に斜面は最も必要であると述べています。広いだけでなく、地形の多様性が、子どもたちのさまざまな動きや経験を引き出すとされています。

- 全体の調子が自然であり、人工的な感じを少なくすること:自然な風景や素材を取り入れることで、子どもたちが五感を使い、自然の恵みを全身で感じられる環境が望ましいとされます。

- 清楚な趣味を具え、幼児本位であること:子どもの目線に立ち、子どもたちが主体的に関われるような、工夫された園庭づくりが求められます。 倉橋は、戸外遊びだけでなく、集まってお話をする、室内玩具や鉛筆、粘土等を出して行うこともでき、風涼しい緑陰、日光の直射を防ぐ簡易の天幕、芦簾張りがあればよいとも述べています。これは、園の空間が単一の機能ではなく、多様で複雑な関係性を持つべきだという考えに通じます。

4. 自然豊かな園庭づくり『ASOBIO』

4-1. ASOBIOに込めた設計思想

ASOBIO(アソビオ)は、「あそび」と「ビオトープ」を組み合わせた造語であり、子どもたちが園庭での遊びを通じて自然の不思議さ・面白さ・美しさに出会う空間を提供しています。からだをいっぱい使って遊ぶダイナミックな遊び場だけでなく、思いにふけって静かに過ごせる場など、子ども一人ひとりの思い思いの遊びが実現できる環境を目指しています。

- ビオトープの導入:ASOBIOという名称は「あそび」と「ビオトープ」を組み合わせた造語です。ビオトープとは、ドイツ語で「ビオ(Bio)=生きものたち」と「トープ(Top)=空間」を指し、地域の野生の生きものが生息する空間を意味します。園庭の片隅に草地を設けるだけでも、季節の花が咲き、さまざまな生き物が訪れ、子どもたちにとってかけがえのない出会いを与えてくれます。

- 「未完成の完成」: ASOBIOの園庭で大切にしていることは「未完成の完成」を目指すことです。自然に完成がないように、ASOBIOにも完成はありません。10年後、50年後の姿をイメージしながら計画していくこと、そして園庭が変化し続ける可塑性の高い環境を目指し、アイデアをすべて詰め込まず、将来の発展に備えることも大切にしています。

- 地域性:園庭に自然を誘致するポイントは「地域性」です。地域に合った土や植物を選ぶことで虫や鳥が集い、やがて在来種を中心とした生態系を創ることに繋がります。ASOBIOが子ども、先生、保護者だけでなく、地域の人も集うランドマークになることを目指しています。

- 身近な自然から始める:「園庭のなかにプランターひとつ、またはちょっとした雑草園があることで、子ども・保育者・保護者の主体性や協同性が生まれ、子どもの好奇心、探究心、科学する心が育まれます」という事例も多く見られます。広い園庭だけでなく、プランター1つからでも、人と自然が共主体で育つことができる環境づくりは可能です。

4-2. リスクとハザードの考え方

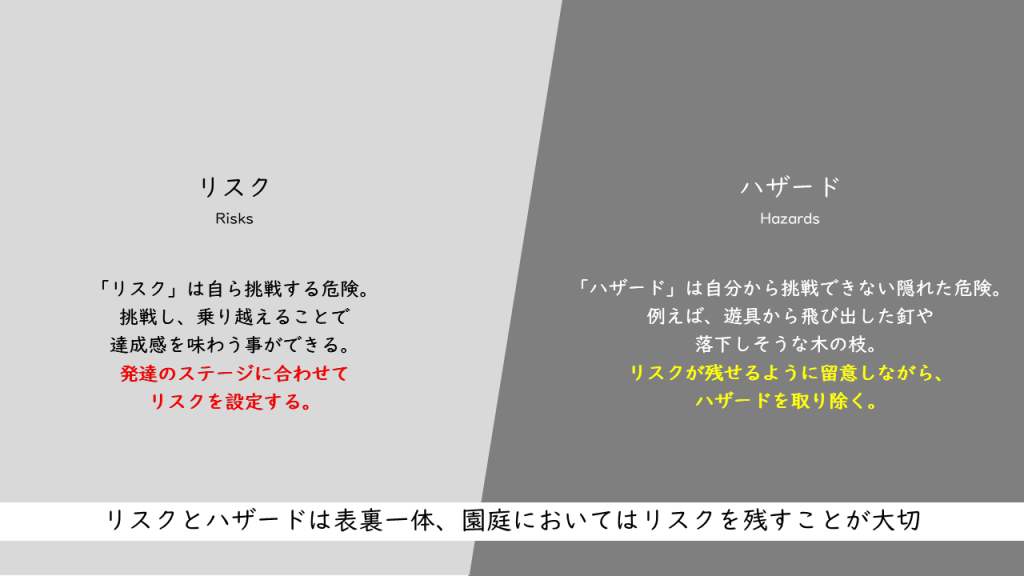

園庭をデザインする上で、安全性の確保は不可欠ですが、過度な安全管理が子どもの成長機会を奪うこともあります。ここで重要なのは「リスク」と「ハザード」の違いを理解することです。

- リスク:子ども自らが挑戦する危険です。挑戦し、乗り越えることで達成感を味わうことができます。子どもの発達のステージに合わせてリスクを設定することが大切です。例えば、高い場所への挑戦は、よじ登る、飛び降りるという子どもの「やりたい!」から生まれるものであり、落下対策として落下地点を柔らかくする(砂場など)ことや、能力に見合った子どもだけが到達できるようにアプローチ方法を工夫することで、安全に挑戦できる環境を整えられます。

- ハザード:自分から挑戦できない隠れた危険です。例えば、遊具から飛び出した釘や落下しそうな木の枝など、予期せぬ事故につながる危険を指します。ハザードは、子どもの安全を確保するために徹底的に取り除く必要があります。 リスクが上がることと、ケガが増えることは必ずしも比例しません。ハザードを取り除きつつ、子どもたちが自ら挑戦し、成長できるリスクを残すことが、理想の園庭には不可欠です。

私たちは、園庭づくりのプロとして、リスクとハザードの研修をおすすめしています。園内研修を通して、リスクとハザードを議論して決めていきます。水場を作る際にも、柵を設けるべき、設けないべき、そもそも危険だから水場自体を作らないべき、様々な意見が出ます。それらの意見と、自園で育みたいこどもの姿を重ね合わせて、その園ならではの結論を導き出します。研修内での意見交換を通じて、自園の保育理念の再確認の場にもなり、園庭だけでなく、他の環境の見直しのきっかけになり、結果として園全体の保育の質が向上します。

4-3. 「先生がデザインする」園庭づくり

園庭は屋内環境と同じく大切な保育環境です。子どもたちの遊びを一番近くで見守り、声を聞きながら遊びを発展させる先生たちが、園庭の設計やデザインに参加することが極めて重要だと私たちは考えています。先生が主体的に関わることで、園庭はより面白くなり、保育ももっと楽しくなり、職員全体がチームになります。これにより、アイデアや意見が自由に行き交う風通しの良いカルチャーを生み出し、常に環境をアップデートすることにもつながります。

4-4. ランドスケープデザイン

「ランドスケープ」(Landscape)は、一般的に「景観」や「風景」と訳されますが、その意味はそれだけにとどまりません。ランドスケープは、自然環境の景観に加え、人間の影響を受けた景観や、文化的・歴史的要素も含む広範囲な概念です。単なる視覚的な美しさにとどまらず、地域の環境、社会的な背景、さらには人々の生活や文化にも関わる重要な要素です。

今まで幼稚園・保育所は「こどもが通う施設」でしたが、これからは園の存在は「大人からこどもまで、地域の人々が集う施設」になる必要があります。こども主体に加えて、地域の人々も主体と考える共主体の考え方です。ASOBIOは、園庭が地域の街並みにふさわしい景観になるようデザインをしています。

4-5. 環境保全への貢献

ASOBIOは、環境省が主催する「30by30アライアンス」に参加しています。これは、2030年までに陸域と海域それぞれ30%以上を自然環境エリアとして保全する「30by30目標」の達成に向けた取り組みです。生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、ASOBIOを計画、施工した園に対して、自然共生サイトへの登録を提案、支援しています。 園庭づくりを通して、地域や地球全体の環境保全に貢献できることは、子どもたちに持続可能な未来を伝える上で大きな意義を持つでしょう。

5. まとめ:未来へつながる園庭デザイン

理想の園庭は、単なる遊び場ではありません。それは、子どもたちの「こどもまんなか」の主体性を尊重しつつ、同時に自然や環境の主体性である「いのちまんなか」に目を向ける場です。園庭のなかにプランターひとつ、またはちょっとした雑草園があるだけで、子ども・保育者・保護者の主体性や協同性が生まれ、子どもの好奇心、探究心、科学する心が育まれます。そして、子どもを真ん中に、多くの人がつながるきっかけとなります。

人と自然が共存できる国やまちづくりは、持続可能な社会を生み出す役割を担うこれからの保育の場においても、とても重要なテーマになると考えます。地域や社会の未来を豊かにする持続可能性につながる「こどもまんなか」と「いのちまんなか」を大切にする園庭づくりは、持続可能な社会を作る場として、園が果たす役割が今後ますます重要になることは間違いありません。

子どもたちがワクワクし、先生がワクワクし、保護者もワクワクするような、自然豊かな園庭をぜひ一緒に創り上げていきましょう。