園庭からはじまる自然とのくらし~生きものと遊ぶ、育つ、まなぶ園庭づくり~

私たちが園庭づくりを勉強させていただいている、愛媛県東温市にあるむぎの穂保育園 理事長 出原 大先生に、自然体験が未経験の先生でも身近に取り組めるように、自然あそびの意味や、方法を寄稿いただきました。タイトルは「園庭からはじまる自然とのくらし ~生きものと遊ぶ、育つ、まなぶ園庭づくり~」です。

寄稿頂いた文章を冊子にまとめました。お申し込み頂ければ、無料でお届けします。

第1章:幼少期に自然環境にふれることの重要性

自然環境で元気に遊び健康になること

子どもたちは、自然環境豊かな空間に入ると心身の健康が保たれます。これは、人間が本来「自然の一員」だからこのようになるのです。よく「森林浴」をすると健康になるといわれますが、人間は、元々森や草原に暮らしていた動物であり、心身が落ち着くのは自然なことなのです。だから、森林の緑を見たり、森林の香り(フィトンチッド※)を感じたり、森林の音を聴いたりすることなどが大事なのです。そして、この人間が自然体になれる自然環境豊かな空間に子どもたちが入ると、自然と体を存分に動かしてあそび始めます。これが、健康な心身を育む子どもたちの基本的な姿です。

※フィトンチッド(英phytoncide)とは、もともとギリシャ語の“phyto”「植物」と“cide”「殺す」に由来しており、植物から放散される物質が植物を攻撃する微生物、細菌、昆虫などを殺す働きを指す造語である。現在ではフィトンチッドの定義もより広義な意味で使われるようになり人間のリラックス効果・精神の恒常性を保つ作用があると認められている。

自然環境にふれることで興味・関心が広がり豊かな感性が育まれること

幼少期は、人生で一番心の動く時期といわれています。まさに、子どもたちは、感覚器・五感を通して「わあ、きれいだな」「いいにおい」「おもしろい音」「ごつごつしてるな」「おいしいな」という感覚を豊かに吸収するときです。この時期のこの自然体験から、自然に対する興味・関心を育てられ、また、豊かな感性もそなえられるのです。

動植物とのふれあいによって生命の尊さに気づくこと

子どもたちが、生き物の飼育、植物の栽培やさまざまな自然物にふれることは、多くの命にふれることになります。子どもたちは、この経験から、興味・関心をもって育てている生き物を愛しく思ったり、その生き物の死に直面したり、収穫した野菜を食することから命を得られることを感じたりなど、生命に繋がる直接、間接の体験をします。これがまた、人間同士、相手のことを考え、思い、愛するという心をも育むことになるのです。

第2章:自然・植物あそびのススメ

身近な植物で遊んでみよう

ミントの葉っぱをちぎっては「これ歯みがきのにおいがする!」と“歯みがき屋さんごっこ”をはじめたり、菜種の油をさわって「ヌルヌルする!」とその感触を味わいながら楽しんだりと、大いに心を動かして遊びを展開していきます。今、子どもたちは、草花に十分に触れて遊ぶことができているでしょうか?自然物・植物は、人工物と違って多様な感覚を養ってくれます。例えば、同じように見える葉っぱでも種類が違うことでちぎった時の「感触が違う」「香りが違う」などの感性が育まれます。

植物あそびの例

春の庭で採れる植物

・ヨモギ、ドクダミ、ハタケニラ、ハーブの類などの香りの強い草花の葉っぱ

・カモジグサ、コバンソウ、スイバ、ギシギシ、オオバコなどの草花の穂や花

・シロツメグサ、タンポポ、ホトケノザ、ヒメオドリコソウなどの草花の花

葉っぱをちぎって

葉っぱや茎や穂などをちぎって裂いて感触や香りを楽しんだり、ままごとやごっこ遊びの素材に用いることができます。

すり鉢・すりこ木

すり鉢・すりこ木があると、植物をすりつぶしたり、粉にすることができ嗅覚・触覚を大いに使う遊びができます。

おろし器

葉っぱや茎などを束にして、おろし器でおろしてみると植物の種類によって違った感触が得られます。

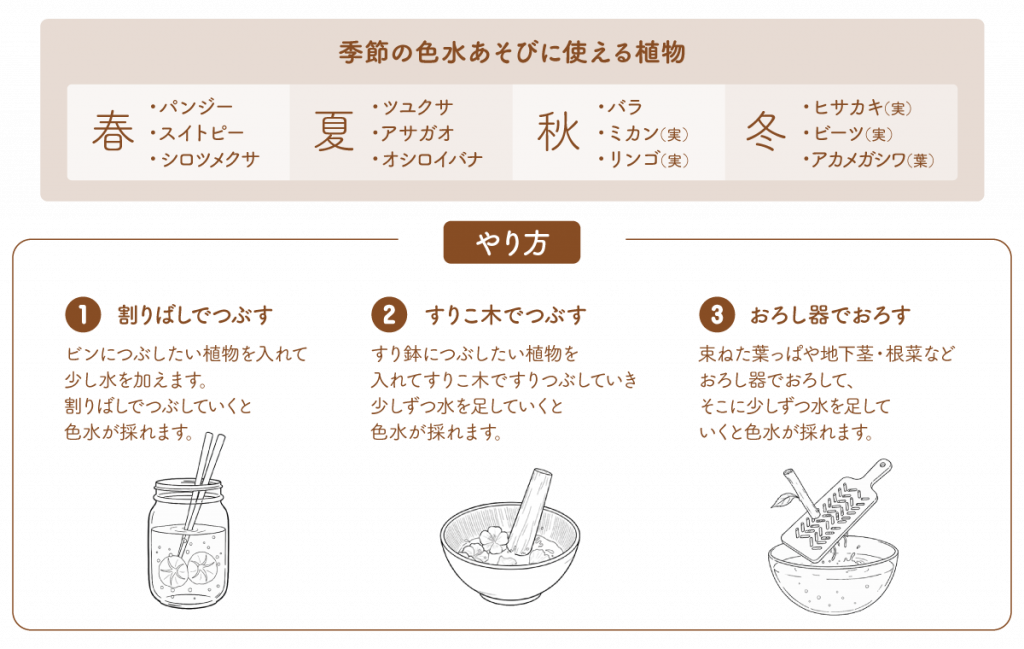

植物を使っての色水あそび

色水あそびというと夏のイメージですが、植物を使っての色水は一年中、葉っぱ・花・実などといろいろな種類のものから採れます。子どもたちが色水遊びをする際の道具として、ビンと割りばしは非常に有効です。例えば、ビンに数枚の花弁を入れ、さらに花弁が浸るぐらいの水を足し、割りばしでつぶしていくと感触を楽しみながら色水が採れます。最近の色水あそびは、ペットボトルの容器にポスターカラーを水で溶いてするのが主流になっています。しかし、本来の色水あそびは本物の植物を使うもので、子どもたちが実際に植物にふれ・つぶす感触を味わい、香りを感じたり、いろいろな色の変化を見るなどの経験を通して豊かな感性を養います。本来の色水あそびを見直して、豊かな自然・植物あそびを楽しんでみましょう。

もっと詳しく知りたい方は、書籍やインスタグラムでも紹介しています。

第3章:子どもたちと森の園庭づくり

まずは土壌づくりから

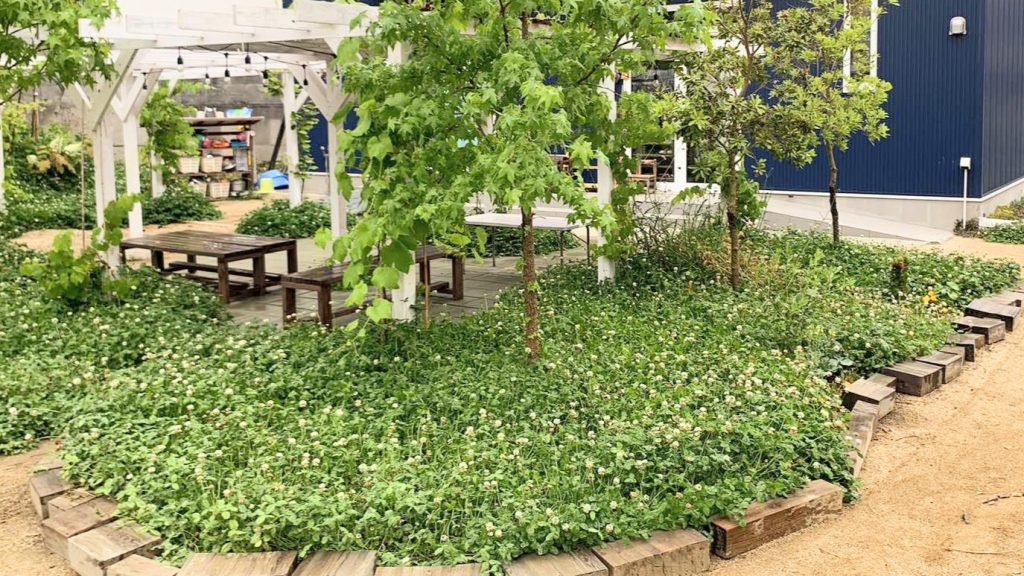

今までたくさんの樹木や草本類を子どもたちと一緒に植えてきました。クヌギ、コナラ、ミズナラ、マテバシイ、ウバメガシなどどんぐりのなる木やビワ、カキ、ザクロ、キンカン、ヤマグワ、グミなど果樹も植えました。しかし、当初の園庭は植物が繁茂する土壌ではなかったため立派に生長するまでに大変時間がかかりました(当初の土壌は、真砂土で子どもたちが踏みしめて硬くなったグラウンドの土でした)。また、みるみるうちにその木々も栄養不足で弱っていくこともわかりました。そこで、お金をかけて大規模な土壌改良や土の入れ替えを行うことも考えましたが、植物の持つ力で園庭の土を肥沃にすることができることを知り、挑戦してみることにしました。まず試みたのは、シロツメクサの種を子どもたちと一緒に蒔いたのです。すると、シロツメクサが繁茂し、土が肥えだすと次第に周りの樹木も勢いよく生長していく様を確認しました。多くの植物は、窒素を栄養として生きています。窒素は、タンパク質やアミノ酸を構成する元素で、空気中に多く存在するにもかかわらずそのままの状態で植物が取り込むことはできません。そこで、植物は窒素を取り込むことが可能な根粒菌をはじめ、微生物と共生関係を持ち、植物から根粒菌に栄養が渡る代わりに空気中の窒素を植物が使えるようにするのです。シロツメクサ、アカツメクサ、クリムゾンクローバー、レンゲソウ、マメ科の多くの植物は、根粒バクテリア(根粒菌)が窒素を抱きこみ、土壌を肥沃にしてくれる植物として知られ、裸地や荒地などに植えるとその土地が肥えるといわれています。この原理を活用して豊かな園庭・植物環境が備わるということが確認できました。

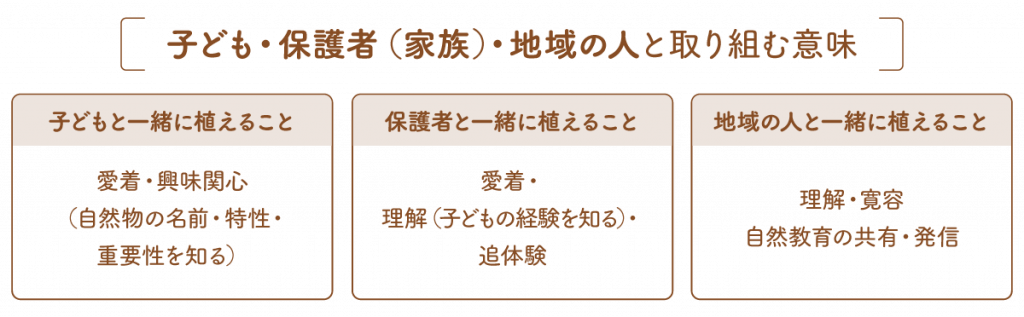

また、樹木でもハンノキ、ヤマモモ(これらの樹木は、パイオニア植物と呼ばれ、山林ではいち早く育ちその土壌を肥やしてくれます)のように根に放線菌を持ち、土壌が肥沃でなくてもいち早く生長するものを点在させて追加植栽しました。また、これらの木の葉には窒素分が多く含まれていることで、落葉し裸地をさらに肥やすことになります。このようにちょっとした知識・工夫で、園庭が子どもたちのための草原・森になるのです。シンプルにお金をかけて土壌改良をすることも一つの方法ですが、教育的な意味で植物の持つ力によって、土壌を肥やすことができることを、子どもたちと共に体験的に知ることも意義深いことでしょう。さらにこの体験は、「子ども・保護者(家族)・地域の人」と輪が広がることで以下のように、人が自然の一員として大切にする心が育まれます。

景観・植栽する木を考える

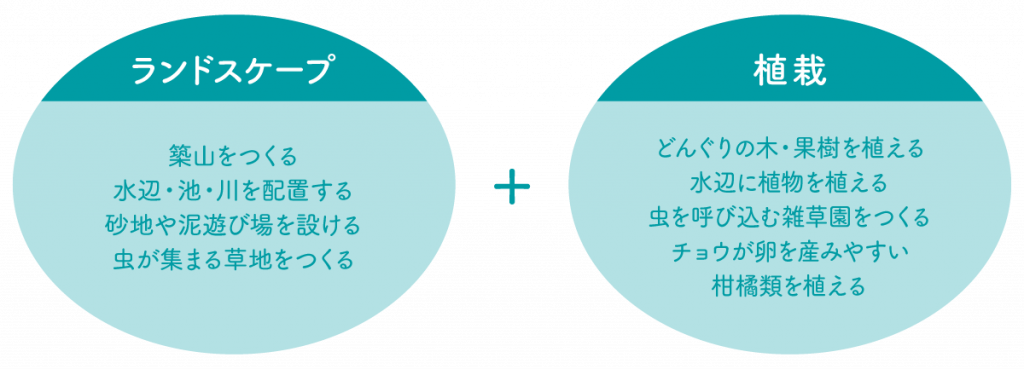

さて、土壌環境を整えながら行っていくのが、ランドスケープ(景観)の全体像と具体的な植栽内容です。

これらの構想は夢があり楽しいことです。この時点で気を付けておかないといけないことは、植物とその地域の気候・土壌の関係です。植物は、気候によって(熱い・寒い・雨量・降雪・乾燥等)適・不適が決まり、また土壌が酸性かアルカリ性によって育ちやすい樹種などが変わります。その地域の気候を把握した上で、その地域の土壌・園庭の土壌が酸性かアルカリ性かを知ることが肝要です。一番簡単にその地域で育てやすい樹種を知るには、その場所・地域の植生を知ることから始めるといいでしょう(インターネット等で簡単に知ることができます)。このように園庭に植えたい・子どもたちの体験に活きた植栽選びが始まることが望ましいでしょう。

さらに生きた土を維持するには

園庭の植物が育ち、子どもたちがその中で落下した木の実や枯れ枝、落ち葉、草花などを使い豊かな自然・植物遊びをするようになります。このような遊びをした後、木の枝・木の実や葉っぱクズなどが残りますが、これらは単にゴミとして捨ててしまうのではなく、細かく刻むなどして園庭の土の上に落としておきましょう。この遊び後の植物の残りクズのように思われるものも、自然の一部として循環していきます。また、日本では落ち葉も掃き集めて捨ててしまう習慣が定着していますが、自然の法則に則ると落ち葉や枯れ枝なども遊びに使い、最後は土壌に撒いて土に還してあげると自然豊かな環境が保たれます。森や山の中の生きた土壌では、樹木から落葉した葉や枝、木の実などを、土の中にいるミミズや甲虫の幼虫などが食べ、糞をし、さらにこの糞をトビムシ、サラダニや線虫が食し、その糞を菌類、細菌類、微生物が分解し、肥沃な土壌が再生されていきます。このように園庭の自然環境も生態系の循環のように本来の姿を保持することが大事です。園庭・自然環境もできる限り、自然の循環に近づけると違和感のない土壌が維持されていきます。

第4章:自然と共生する園庭のあり方

子どもは雑草であっても“あっ!花が咲いている”と思ったら、自然に水やりをするような素敵な心を持っています。このような心を大事にしたいものですが、大人はこの雑草を愛でるより、むしろ忌み嫌うことの方が多いのではないでしょうか。無下に抜きさり捨ててしまったり、時に人体や環境への悪影響も懸念される除草剤を撒いたりと・・・。また、毛虫・イモムシ・アオムシ、アブラムシなどの人間にとって害虫とする虫が出ると、これまた大人は、人や環境に体に良くないとされる殺虫剤などを当たり前のように使用することが多く見られます。教育環境として、自然を大切にする「畏敬の念」を持つという観点を無視し、人間が薬品などを用いて簡単に自然をコントロールすることを子どもたちに見せてしまうことは良いことだろうかという疑念を抱きます。それでは、人と自然の共生をまなぶ環境として、園庭環境とのかかわりはどうあるべきでしょうか。

木を元気にする(防虫)

基本的に、健康的な樹木にすると病害虫に強い植物として生長していきます。では、具体的にどのような工夫・手入れをすると良いか以下に記します。

❶土壌が肥沃・元気であるようにする

年間、土がやせてしまわないように、半年に一度は樹木の根元に堆肥などの栄養を施す必要があります。このことで土壌も改良され、根の呼吸を促し、樹木の健康が保たれます。また、前述した緑肥となるシロツメクサ・アカツメクサ・クリムゾンクローバーなどの種を蒔き、育てることも土壌を肥やし、健康的な土壌づくりにも繋がります。

❷水やり

水やりの際は、樹木の葉を洗うように(雨が降った時のように)水をかけます。これで植物は前述したフィトンチッド(植物が放散する香り成分)により木を守るように作用します。水やりは、他に葉についた虫・埃なども落とし、葉の健康状態(光合成を促す)を保つことにも寄与します。

野草の活用

野草も一つひとつの野草を子どもと観察すると、興味・関心を持ってふれる童心に感動することがあります。園庭の隅に生えているヒメオドリコソウ、コンクリートブロックの隙間に生えるカタバミ、日陰に生えるドクダミ・・・。野草にも目を向けて、子どもたちと部屋に活ける花として、ままごとの素材として、いろいろな植物遊びに活用すると、豊かな自然体験が身近な環境から得られます。 また、これら野草の中には、有毒植物やかぶれや小さなけがをしてしまう危険植物も存在し、一見負と思われることも経験します。しかし、これら小さな失敗を幾度と経験し、大きな失敗をしない人として育っていくことは幼児教育において重要なことです。有毒植物は野草にも多くあり、日本で見られる植物には2000種類以上の有毒・危険なものがあります。自然の恩恵を受けて生きている私たちは、これら有毒植物を全て抜きさるのではなく、大人が子どもたちに、その性質・危険性などを伝え、守っていくことが大事なことではないでしょうか。 これら自然環境を守り・育てる経験を、子どもたちとともにすることは、まさに原風景として残ります。この原風景の中に、人が自然の一員としての生き方を考える大切なまなびがあります。今、一番求められることは“子どもを自然に還す”ことではないでしょうか。本手引きが、保育・幼児教育・子育ての中、その一助となることを願うばかりです。