雨庭と園庭 ~治水と自然環境が共存する園庭~

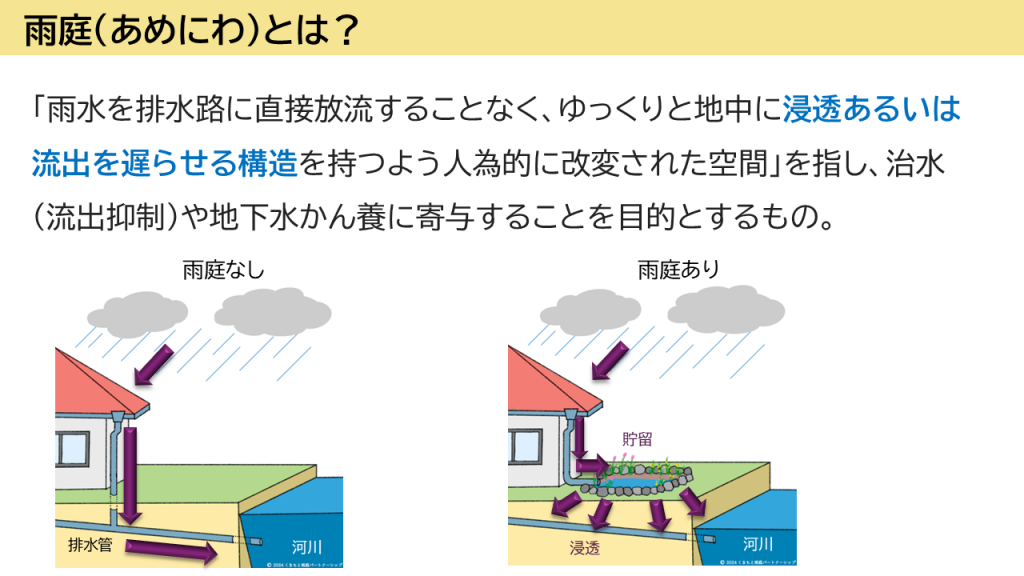

雨庭(あめにわ)とは、屋根やアスファルトなどの舗装面に降った雨水を、排水路や河川に直接放流せず、一時的に貯留したり、ゆっくりと地中に浸透させる構造を持った空間を指します。今、雨庭をこども園、幼稚園、保育所の園庭に作る取り組みが注目されています。雨庭の意味や背景、園庭に雨庭を作る事例を紹介します。

※雨庭をレインガーデンと表現する場合もあります。本コラムは2025年6月28日に熊本県で開催された、雨庭と自然豊かな園庭づくりシンポジウムの内容を基にまとめています。記事の中で紹介されている画像や調査結果は、熊本県立大学共通教育センター・共創の流域治水研究室特別教授 島谷 幸宏 先生、特任講師 所谷 茜 先生にご提供いただいたものです。

雨庭の背景と社会的意義

雨庭は、都市化が進んだ現代社会における水害対策と健全な水循環の回復という、二つの大きな課題に対応するために注目され、普及が進められています。

1. 都市化による水循環の破壊と水害リスクの増大 🏙️

雨庭の背景には、都市化によって変化してしまった水循環の問題があります。アスファルトなどの舗装面に覆われた都市空間では、地上に降った雨のほとんどが地中に浸み込むことなく、下水道や排水路を通じて直接河川に流されていきます。この結果、大雨の際に河川や下水道に流れ込む水の量が増大し、浸水の危険性を高めます。近年、気候変動の影響により集中豪雨が頻発し、都市部での浸水被害が増加しています。熊本県や東京都では、この豪雨災害からまちを守るために、自治体と企業がコラボレーションして雨庭を普及する活動を推進し、雨水流出を抑えるまちづくりを目指しています。

熊本県:くまもと雨庭パートナーシップ

熊本県内に「雨庭(=雨水を貯留・浸透させる庭・植栽帯等)」を普及させるため、産官学民が緩やかに連携する任意団体として設立された取組です。

設立時には「2030年までに県内に2030か所の雨庭を整備する」という具体的な目標を掲げ、雨庭の導入アドバイス・研修・認定・表彰など多様な支援を展開しています。

認定制度を通じて、優れた雨庭を公表・表彰することで、地域住民・企業・自治体の取組を促進し、浸透・普及を図っているのが特徴です。

東京都:雨水しみこみプロジェクト

東京都が、市街化に伴って地面が舗装され雨水がしみこみにくくなった都市部において、豪雨時の下水道・河川の負荷軽減を目的に、「雨水をまちのなかでためる・しみこませる」まちづくりを進めているプロジェクトです。

具体的には、雨水タンクやレインガーデン(雨水浸透施設)の設置、普及啓発(出前講座・アンバサダー制度)などにより、個人宅から公共施設まで広く参画を促しています。

また、優れた取組を対象として表彰も行われており、取組を行った事業者や地域を顕彰することでさらに普及を図っています。

雨水しみこみプロジェクトWEBサイト

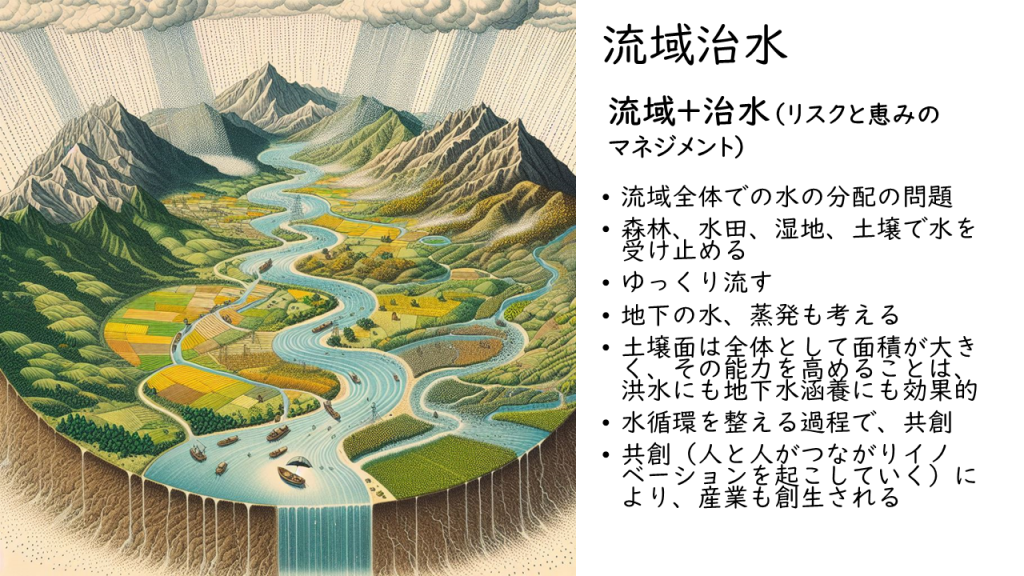

2. 治水思想の転換:流域治水と共創の必要性

雨庭の普及は、従来の治水対策の限界と、より包括的な水の管理が必要だという認識に基づいています。雨庭は、「流域治水」という考え方の主要な要素です。流域治水とは、従来のダムなどのコンクリートに頼った治水対策から脱却し、流域全体での水の分配を考慮するものです。流域治水では、森林、水田、湿地、そして土壌全体で水を一時的に受け止め、ゆっくりと流すことを重視します。土壌面は全体として面積が大きいため、その能力を高めることは、洪水緩和(流出抑制)と地下水涵養(かんよう)の両方に効果的です。熊本県では、2020年球磨川水害を契機として、流域治水や雨庭の考えが広がる大きなきっかけとなり、くまもと雨庭パートナーシップが発足しました。東京都では、気候変動による激甚化・頻発化する豪雨災害に備え、河川や下水道があふれないようにするため、雨水を「しみこませる」まちづくりを進める『雨水しみこみプロジェクト』をスタートさせました。

3. 雨庭の効果

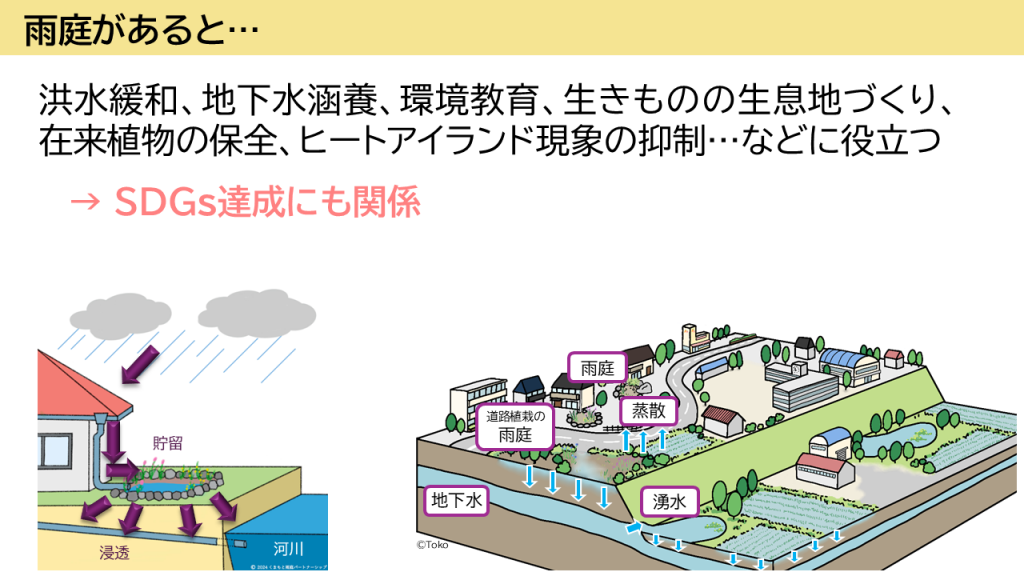

雨庭は、これらの課題に対応するための具体的なグリーンインフラとして位置づけられています。雨庭は、治水目的(流出抑制)以外にも、水循環を整える過程で多岐にわたる環境的・社会的な効果が期待されています。雨庭に期待される効果を紹介します。

• 洪水緩和・流出抑制: 道路上に溢れる雨水を一時的に溜めることで、氾濫を抑制します。くまもと雨庭パートナーシップの実験では、屋根に降った総雨量の約63%をカットする効果が示されています。

• 地下水涵養と水循環の回復: 貯留した水を地中に浸透させることで、健全な水循環に貢献します。

• 環境と景観: 修景・緑化、水質浄化、ヒートアイランド現象の抑制(緩和)に役立ちます。

• 生態系の保全: 生きものの生息地づくりや在来植物の保全に役立ちます。

• 環境教育(ESD): 水や生きものの循環について学ぶ場を提供し、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも関係しています。

雨庭の仕組みと構造

雨庭の基本的な仕組みは、都市化によって失われた自然な水の循環を人工的に再現し、雨水をゆっくりと大地に戻すことにあります。

仕組みの定義(コア機能)

雨庭には、主に以下の3つの機能(特徴)があります。

1. 集水(集める):水が浸透しない舗装面などに降った雨水を、雨庭内に集めます。道路の縁石の一部を「穴あき」のブロックに据え替えることで、車道上に降った雨水も雨庭の中に取り込む整備事例もあります。

2. 貯留(ためる):集めた水を一時的に貯める浅い窪地などを備えています。これにより、道路上に溢れる雨水を一時的に溜めることで、氾濫を抑制します。

3. 浸透(しみ込ませる):貯めた水をゆっくりと地中に浸透させることで、地下水涵養に貢献し、健全な水循環を回復させます。

雨庭と植栽の関係性

雨庭が単なる貯水槽ではなく「植栽空間」であることが重要であり、植栽(植物やその環境)は治水、環境、教育の多岐にわたる効果を高めます。

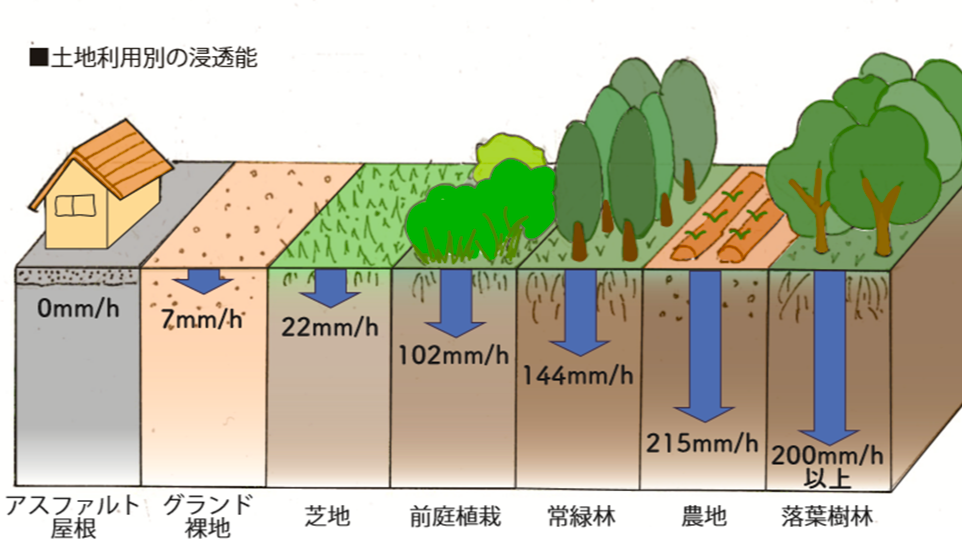

治水・水循環機能の向上

植栽は、雨庭の根幹である浸透・貯留能力を物理的にサポートします。

• 土壌の浸透能力維持:植栽の根は、土壌の中に張り巡らされ、水の浸透(浸透能)と貯留を助けます。植物の生育に適した土壌改良(例:落ち葉や腐葉土、焼杭を入れる)を行うことで、水が浸透しやすい環境になる事がわかっています。

• 土留め・砂流出の抑制:園庭などで水捌けが良い斜面の場合、雨のたびに砂が流出してしまうことが課題となりますが、土留めのために植栽をすることが有効です。

• 蒸発散(蒸散)の促進:植栽は、地中の水分を吸収し、葉から水蒸気として大気中に戻す蒸散を促進します。これにより、地下の水、蒸発も考慮した健全な水循環を整えることに貢献します。

環境・生態系機能の向上

植栽は、雨庭が「グリーンインフラ」として機能するための鍵となります。

• 生物多様性の保全:植栽は、生きものの生息地づくりや在来植物の保全に役立ちます。植栽に「地域性」のある土や植物を選ぶことで、虫や鳥が集まり、やがて在来種を中心とした生態系(ビオトープ)を創ることに繋がります。

• 修景・緑化:植栽により、景観の向上(修景・緑化)に貢献します。

• 気候変動緩和(炭素貯留):植栽により、二酸化炭素の蓄積(炭素貯留)といった環境機能に好影響を与え、気候変動の緩和に役立ちます。

• 水質浄化:水質浄化の効果も期待できます。

• ヒートアイランド現象の抑制:植栽による蒸散作用などは、ヒートアイランド現象の抑制(緩和)にも貢献します。

教育的効果の向上

植栽は、子どもたちの学びの環境として雨庭を機能させます。

• 環境教育の場:水や生きものの循環について学ぶ場を提供し、環境教育の一環として重要な役割を果たします。

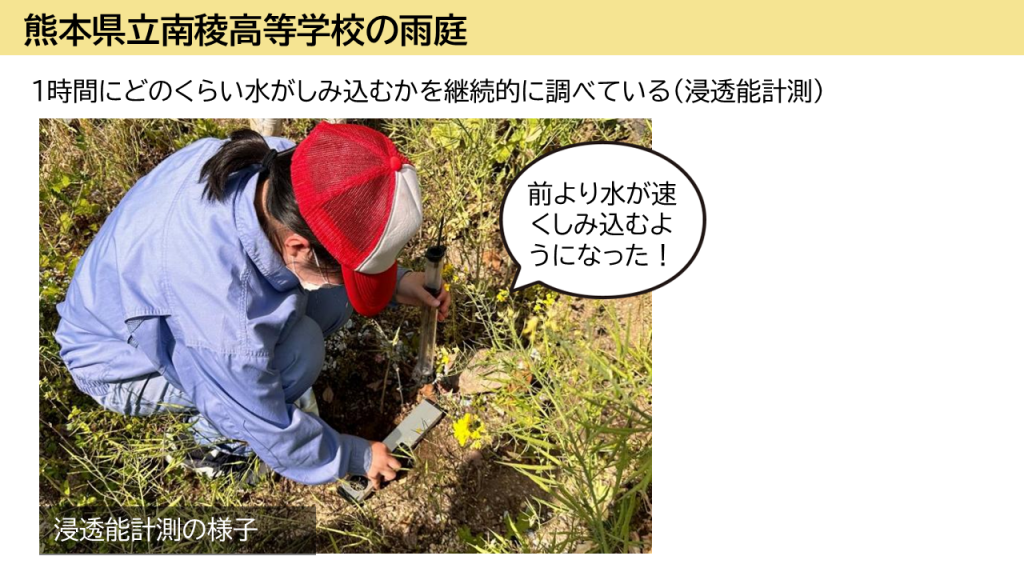

• 探究活動の促進:子どもたちは、植栽された植物の成長や、水の流れを変える遊びなどを通して、自然のサイクル(循環)に気づき、観察・試行錯誤・対話を伴う探究的な学びを行うことができます。例えば、熊本県立南稜高等学校の事例では、雨庭の浸透能を継続的に調べる作業自体が、生徒の探究活動につながっています。

【熊本県立南稜高等学校の事例紹介】

これは、あさぎり町にある南稜高校の雨庭です。お花がたくさん咲いていて、とっても素敵ですよね。ここでは、校舎の屋根に降った雨を集めて、この窪地にためて、ゆっくり浸透させています。ここは、3年前に生徒のみなさんが、校内のどこに雨庭をつくるか考え、学校に許可をもらい、自分たちでデザインし、つくった雨庭です。お花の植え替えや草取りも生徒の皆さんが行っています。

それだけでなくて、生徒のみなさんはこの雨庭の土が、どのくらい水を浸透するかを調べています。

これは生徒たちが調べた結果です。雨庭をつくる前、1時間に164mm、つまり、1時間に16cmくらい水がしみ込む場所だったのですが、雨庭をつくったら50mmくらい、つまり、5cmくらいしかしみ込まなくなりました。時間が経つとさらに下がってしまって、ついに1時間に5mmから9mmくらいしかしみ込まなくなりました。なぜかというと、つくる時に土を踏み固めてしまって、水がしみ込まなくなったんですね。そこで、高校生たちは、土に腐葉土やおがくずを混ぜて、土をふかふかにして、それから植物を植えました。植物が成長してきて、見た目もこんな風に綺麗になってくると、水がしみ込みやすい土に変わっていきました。この経験から、生徒たちは、雨庭の中はできるだけ踏み固めないように気を付けたり、草を取る時も上のほうだけ切るようにして、根っこは残して土の中の隙間を維持するようにして、浸透する力が落ちないように気を付けています。

このように、植栽は雨庭の治水効果を物理的に補強するだけでなく、環境全体を豊かにし、持続可能な社会の実現(SDGs)にも関係する多面的な効果をもたらします。

雨庭を園庭に設置した事例の紹介

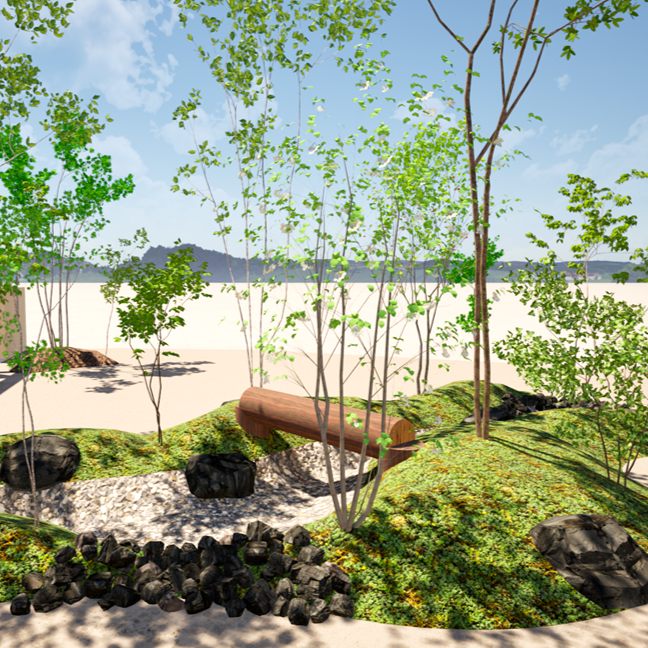

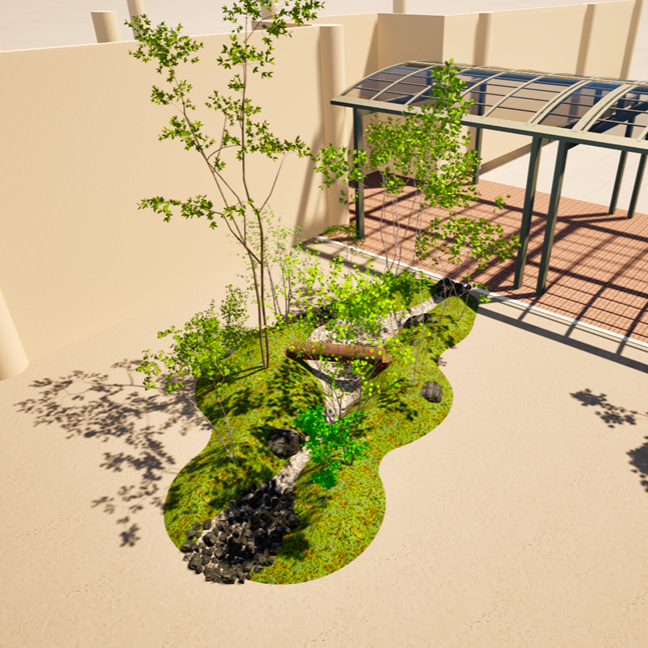

ASOBIO(アソビオ)は、「あそび」と「ビオトープ」を組み合わせた造語であり、子どもたちが園庭での遊びを通じて自然の不思議さ・面白さ・美しさに出会う空間を提供しています。からだをいっぱい使って遊ぶダイナミックな遊び場だけでなく、思いにふけって静かに過ごせる場など、子ども一人ひとりの思い思いの遊びが実現できる環境を目指しています。最近は、社会貢献活動の一環として雨庭の要素を取り入れたASOBIOを作る事例が増えてきました。鹿児島県日置市にある社会福祉法人愛育福祉会 あづま保育園の雨庭のあるASOBIOができるまでの様子を紹介します。

あづま保育園のASOBIOができるまで

ASOBIOプロジェクトでは、園庭を作る過程で、現場の先生への研修を大切にしています。雨庭や園庭に自然環境を創る事の意義を説明したり、こどものあそびの要素もとても大切なので、先生がどんな遊びをさせたいのか、想いを形にしていきます。

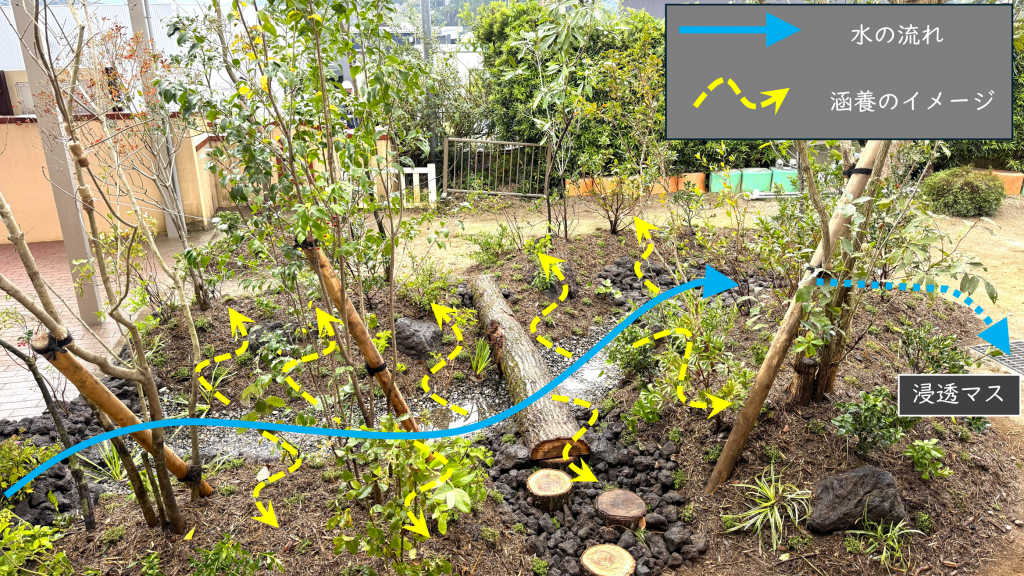

先生と相談した結果できたデザインです。丸太の橋がアクセントです。

実際に現場で設計図通りに施工ができるか調査をします。

いよいよ工事が始まります。傾斜を測定しながら重機で大まかな水の流れを決めていきます。雨樋をカットして、雨庭に流入させる計画です。従来、雨水は雨樋から側溝に流れ、やがて河川に流れ込む仕組みでしたが、これからは園庭の雨庭に浸透させる事になります。

重機で土壌を掘削し、土壌改良を行います。健康に植栽を育てるために、雨庭として水を地中に浸透させる(涵養)ためにとても大切な工程です。落ち葉や腐葉土、焼杭を入れます。

藁や炭を入れる事で土壌改良効果は高まるそうです。こういった施工ができる造園家は全国でも一握りです。ASOBIOでは全国でこういった高い技術とセンスをお持ちの造園家さんと提携をしています。

造成ができてきました。ここから、植栽をしていきます。

ASOBIOでは、地域にあった在来種を中心に植栽を選定しています。また、先生との研修の中で希望のあった、樹木や果樹、必要に応じて外来種を植える場合もあります。

鹿児島といえば桜島です。桜島の溶岩を雨庭の始点と終点(土壌に浸透させる場所)に配置しました。

丸太橋を配置します。こういった素材も、景観を意識し自然木を使っています。経年劣化しますが、その劣化も味わいとして大切にしています。

ASOBIO(雨庭)の完成です。

ちゃんと雨水が流入するか、試験をしました。

実際に雨の降った日の様子です。雨庭としてしっかり機能しています。

ASOBIOの園庭づくりにご興味はありませんか?

ASOBIOの園庭改修は、1坪程度の狭いスペースから広い園庭全体まで、各園の状況に合わせてご提案が可能です。園庭改修の「何から始めたらよいのかわからない」「植物や自然に詳しくない」「虫が苦手な先生がいるので心配」といった不安をお持ちの先生方もご安心ください。株式会社スマートエデュケーションのASOBIOメンバーは、ランドスケープデザイナー、樹木医、庭師(造園家)など、専門家チームが園の皆さんとチームになって、子どもたちのいきる力を育む最高の保育環境を創造します。

ASOBIOがある園庭の見学や、詳しい資料のご請求、改修のご相談など、お気軽にお問い合わせください。